鹰眼看霓虹 2025.6.30

一个平台的故事,一场行业的缩影

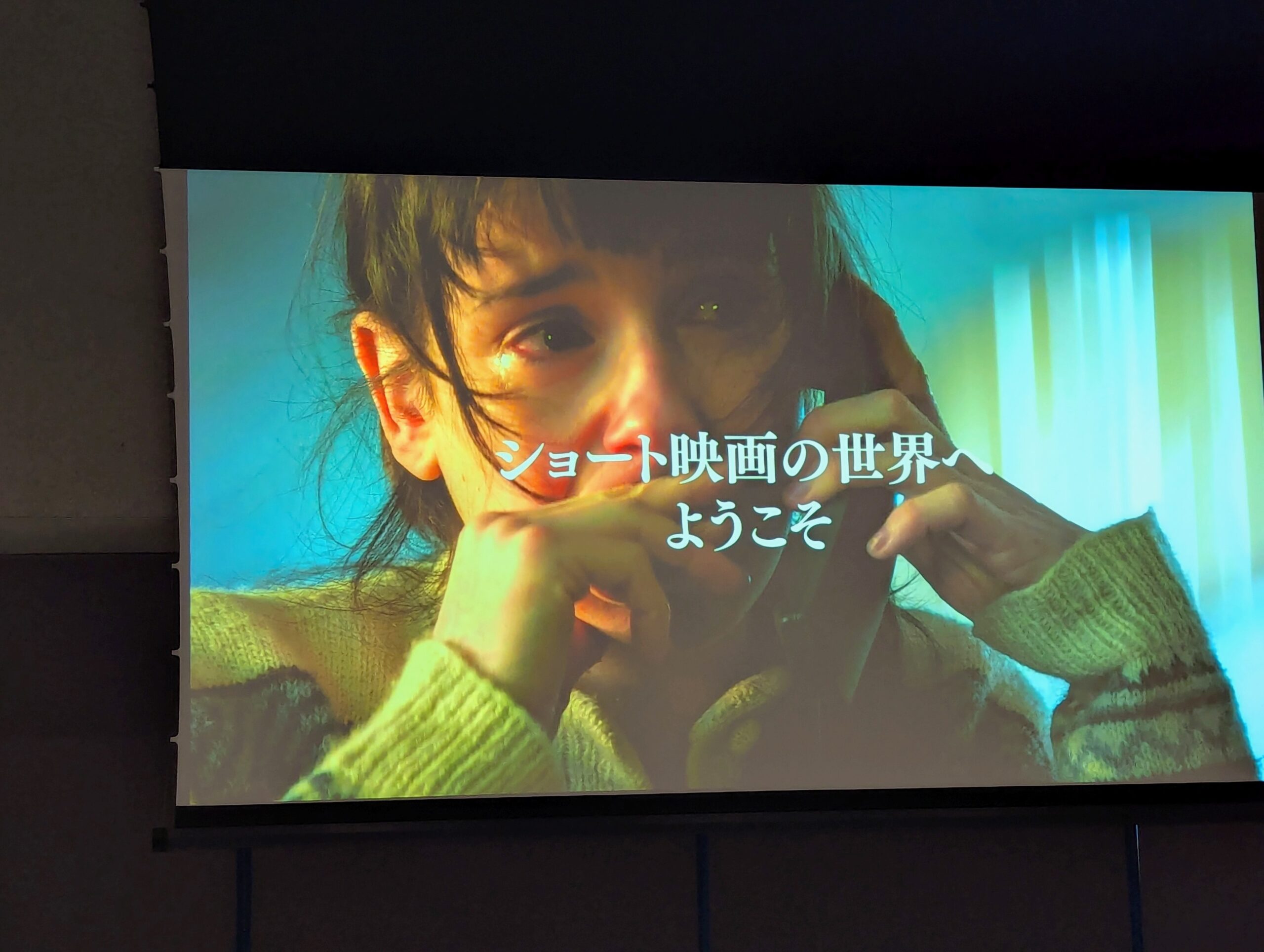

近日,笔者有幸参加了日本短片平台 SAMANSA 于大阪梅田北区举办的作品放映会及创业分析会。在这场温馨而充满创意的活动中,不仅感受到短片电影如何以有限资源传递动人情感,也窥见了一个日益活跃、渐成体系的短片电影生态。

初识 SAMANSA:一次意外的邂逅

活动地点选在了大阪新开发的商业区梅田北区 North Park。高楼林立、灯火辉煌,各类新兴品牌和餐厅令人目不暇接,初次到访很难准确找到会场。就在笔者迷路之际,向一位身穿深色西装、推着行李的路人问路,对方不仅热情指引,还微笑着问:“跟电影有关吗?”

出于职业敏感,我反问他:“你怎么知道?”他轻描淡写地答:“刚好跟这个活动有点关系。”当时只以为他是工作人员。直到入场才惊觉,这位低调的“路人”正是 SAMANSA 创始人——岩永裕一。

与宣传单上身着帽衫、看起来像大学生的照片不同,现实中的他西装笔挺、沉稳有礼。这份反差,也预示了他在内容与商业之间的自由切换能力。

电影放映:十分钟内传递深情与锋芒

当晚放映的两部短片皆聚焦“寒冷中的生存”主题,风格迥异却同样触动人心。

第一部作品为纪实风格,记录了美国严冬中无家可归者们如何依靠通宵巴士取暖、苟延残喘。他们在晃动、喧闹、广播不断的车厢中忍受一夜,只为避免严寒中冻毙街头。影片节奏紧凑,氛围压迫,在短短十几分钟内直击社会底层困境。

第二部《Room Taken》则以虚构形式展现温情:一位刚抵美国的非洲移民,在毫无容身之地的情况下,误打误撞潜入一位盲人老妇的家中,得以在寒冬中安然过渡。这场“误会”最终演变为一段意外的互助关系。

尽管都是短片,但无论是叙事结构、节奏掌控,还是角色刻画和情绪表达,都展现出导演们扎实的功力与创意密度——短片未必“短视”,反而精炼。

创业如片,内容即人:岩永裕一与 SMANSA 的故事

放映会后,岩永裕一分享了 SAMANSA 的创立历程。他来自鸟取县一个经营电影院与电影发行的家族,从小便沉浸在电影的世界中。就读于庆应大学期间,他开启背包旅行,足迹遍布四十多个国家,其中在南美村庄看到孩子们在屋檐下看《复仇者联盟》的场景,令他深刻体会到“影像的力量”。

毕业后,他赴美学习电影制作。2017年,TikTok 迅猛崛起让他看到了短片内容的新可能——相较于成本高昂的长片,日本的新人导演更有可能通过短片崭露头角。于是,他创立了短片播放平台 SAMANSA。

SAMANSA 与全球多个国家的独立导演合作,已累计收录700多部短片佳作。平台采取会员制,月费仅需490日元,并推出新用户“一周免费观看”机制,逐渐吸引了近五万名注册用户。2023年起,平台正式拓展国际市场,目前已进入韩国、印尼、泰国和美国。

短片:新世代电影人的孵化器

在交流环节,不少年轻导演分享了他们的共识:如果仅依靠传统院线长片生存,几乎不可能;而短片,则提供了低成本、高密度表达的试验场与跳板。

据亚洲最大短片影展 SSFF & ASIA 官方数据,每年全球投稿数量超过6000部,其中日本本土作品约500~800部。综合各大学、电影学校与企业支持项目,日本每年短片产量估计超过1000部。

此外,日本目前专门面向短片的影展超过10个,而东京国际电影节、大阪亚洲电影节等综合类影展中也设有短片单元,总体每年相关放映与评选活动超过40场。

政府与地方机构也提供超过50项支持机制,包括文化厅补助金、地方影像振兴项目、器材支援等。短片不仅是作品形态,也逐渐成为电影产业中的独立赛道。

日中合作:短片内容的下一个蓝海?

近年来,中日合拍电影以长片为主,典型案例包括福建恒业影业与日本合作的《又见奈良》,以及5月在日本国会议员会馆放映的纪录片《黄檗》。

虽然中国大陆院线上映影片需超过70分钟,短片不易进入商业发行体系,但短片却正以另一种方式打开国际市场——海外参展、平台传播、内容孵化等。

近年来,日本也开始推动如“日中导演短片联名计划”等项目,鼓励两国年轻导演围绕同一主题、以不同视角拍摄短片,打包展映。代表案例如日本国际交流基金主导的《Asian Three-Fold Mirror》项目。

短片小而灵动、快而轻盈,对于跨文化合作而言,正是试水与突破的理想起点。

结语:小影像,大世界

SMANSA 所呈现的,不仅是一个创业平台的故事,更是日本短片电影产业生态的缩影。从内容创作到平台经营,从低成本表达到国际拓展,这一赛道正在重塑电影创作者的出路与表达方式。

在“大而全”已非唯一解的今天,短片以“小而深”赢得了关注。而这场在梅田北的夜晚,也让我确信:短片电影,将会是下一个文化创新的战场。